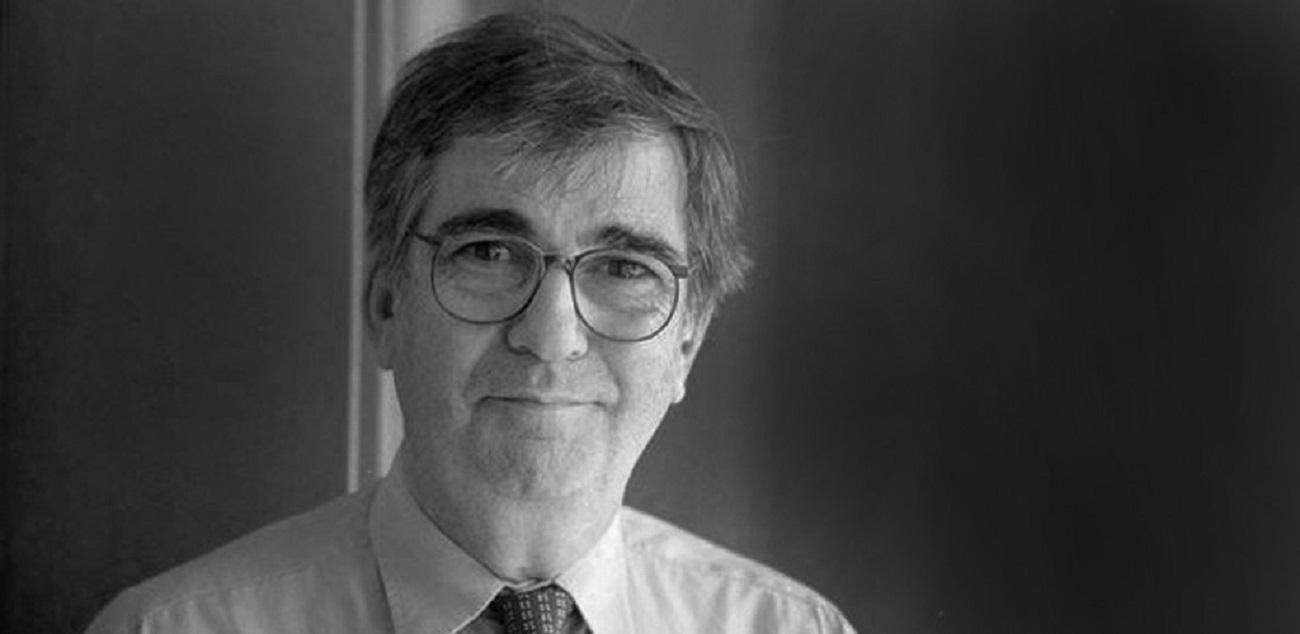

Ernest Lluch. Imatge del diari "El Plural".

Ens preguntem d'on treu els diners la Sanitat Privada?. Dels seus socis que necessiten els guanys puntualment i de la butxaca dels contribuents i els ciutadans de a peu, que no tenen ni per a pagar un lloguer, però això sí, els ciutadans podran sentir-ser orgullosos d'haver contribuït a una altra de les majors estafes dels nostres dies: LA SANITAT PRIVADA PAGADA AMB DINERS PÚBLICS. L'Article 43.1, de la Constitució que parla del dret de tots a la protecció de la salut, no parla de donar diners a ens privats i descapitalitzar la Sanitat Pública.

_________________________________________________________________________

Vaig conèixer a la filla d'Ernest Lluch a l'Hospital de la Mar. Va coincidir amb la meva dona en la mateixa habitació d'una de les múltiples sales de les quals disposa aquest Hospital. Per a mi va ser un honor poder parlar amb ella i escoltar les seves paraules sobre aquells que van assassinar vilment al pare de la Sanitat Pública Universal, gratuïta i de qualitat. Li vaig recordar que Ramón Franquesa, professor d'Economia Mundial en la Universitat de Barcelona, company i amic d'Ernest, el va felicitar en aquell moment per haver aconseguir que s'aprovés una llei tant important com la de la Sanitat Pública, però li va recriminar que la llei que havia estat tan magistralment realitzada no fos acompanyada d'un pressupost per a la seva realització, és a dir, que el govern de torn no va voler dedicar-li ni una sola pesseta a la mateixa i el que va fer va ser extreure els diners de les cotitzacions de la Seguretat Social i a partir de llavors els ciutadans parlaven d'anar a la Seguretat Social.

Quants diners de les cotitzacions de la Seguretat Social va anar a parar a la Sanitat Pública?

El Tribunal de Comptes ha calculat que durant un cert període el desviament de diners dels treballadors i de les seves cotitzacions, que havien de servir per a pagar les seves pensions, va arribar fins a 103.690 milions d'euros. Tal vegada molts dels quals encara continuïn parlant d'anar a la Seguretat Social, quan en realitat on van és a la Sanitat Pública, que es nodreix, des de fa uns anys, dels impostos que paguem els espanyols que no eludim impostos, ni portem els nostres diners a paradisos fiscals, europeus i estrangers.

https://youtu.be/I23ys8k0l2E?si=2RMA5elJoncBntg7 Video de COESPE explicant el motiu de l'exigència de l'auditoria de la Seguretat Social, atès que el Tribunal de Cuentas va trobar que va haver un desviament de 103.690 euros de la SS a altres partides pressupostàries.

Va succeir en 1986: El Congrés aprova la Llei de Sanitat Universal

A l'abril de 1986, fa ja 39 anys, el Govern socialista de Felipe González, al mateix temps que es preparava per a les eleccions generals d'aquest any, de les quals sortiria victoriós, obtenia un triomf molt important per a totes i tots els espanyols amb l'aprovació en el Congrés dels Diputats de la Llei General de Sanitat.

El gran avanç de la sanitat espanyola: Cobertura sanitària per a tots

El diari Socialista informava en les seves pàgines a l'abril de 1986, com el ple del Congrés dels Diputats aprovava definitivament el 18 de març d'aquell any la Llei General de Sanitat, que permetria llavors garantir la cobertura dels serveis sanitaris a tots els espanyols, eliminant amb això el cubrimiento del buit existent en la sanitat del nostre país, que per a llavors complia pràcticament mig segle sense un altre marc legal distint.

D'acord amb la publicació, la sanitat espanyola fins al moment en què el Govern socialista es va fer càrrec d'aquesta, sofria les conseqüències d'un sistema sanitari desorganitzat amb existència de múltiples xarxes sanitàries i una evident falta de coordinació entre elles.

Uno de los principales aspectos de esta ley - de la cual fue artífice Ernest Lluch, Ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986 y quien fuera asesinado por ETA, - es que cumple con el mandato constitucional que establece en su Artículo 43.1, que es el derecho de todos a la protección de la salud.

Bajo ese principio, la ley extiende a todos los ciudadanos las prestaciones de servicios que hasta el momento solo se aplicaban a usuarios o beneficiarios de la Seguridad Social, prestando asistencia exclusivamente a los cotizantes, un gran triunfo del socialismo para nuestro país y nuestra sociedad.

El 25 d’abril es compleixen trenta nou anys de l’aprovació de la Llei General de Sanitat. Es tracta, sens dubte, d’una de les lleis més importants que s’han aprovat al nostre país des del restabliment de la democràcia. Aquesta llei es pot considerar el principal llegat polític d’Ernest Lluch, al fer realment efectiva a Espanya la universalitat de l’accés gratuït a un servei públic de sanitat de gran qualitat, com a mínim homologable als sistemes públics de sanitat dels països del nostre entorn sociopolític més immediat.

Ernest Lluch va ser ministre de Sanitat i Consum durant la II legislatura (1982-1986) i la seva conducció va ser decisiva per a la reforma sanitària i per l’edificació de l’Estat del benestar. Va impulsar la Llei General de Sanitat del 1986 i el Pla nacional sobre drogues (1985), que va descentralitzar els serveis sanitaris en comunitats autònomes, va consagrar com a objectiu a mitjà termini la universalització de l’assistència sanitària i va preveure el finançament amb càrrec a impostos. Sota la seva direcció també es va desenvolupar una nova xarxa d’Atenció Primària, es van integrar els hospitals públics, es va transformar la salut mental, es va modernitzar l’avaluació i el control dels medicaments i la prestació farmacèutica, es va sanejar el règim del personal, es va reordenar la formació mèdica especialitzada i els trasplantaments d’òrgans van rebre una forta empenta.

El Ministeri de Sanitat durant el seu mandat va millorar les vacunes contra la poliomielitis i va donar resposta a la nova pandèmia de la SIDA. També es va reorganitzar el Fons d’Investigacions Sanitàries i es van promulgar la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris i la primera Llei de l’avortament.

Félix Lobo, catedrático de Economía.

"Este artículo se basa en las palabras pronunciadas por Félix Lobo en el acto en recuerdo de Ernest Lluch, organizado por la Fundación Ernest Lluch y el Congreso de los Diputados, el 30 de noviembre de 2020 en el Palacio de las Cortes de Madrid y en un artículo publicado en El País el 21 de noviembre de 2020, a los veinte años de su asesinato por ETA. En este texto expongo brevemente una reflexión sobre la aportación de Ernest Lluch a la eliminación de la violencia terrorista y al desarrollo de la democracia en España, sus contribuciones a la reforma sanitaria en los años ochenta del siglo XX y sus cualidades como director de equipos y gestor. En buena parte me baso en la observación directa personal, pues trabajé con él a lo largo de siete inten sos años, entre 1982 y 1990, en el Ministerio de Sanidad y en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

ERNEST LLUCH FUE UN HÉROE DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA, A RECORDAR Y ENSEÑAR A LOS JÓVENES COMO MODELO

En los últimos años de mi docencia preguntaba a mis alumnos -¡de 4º de carrera y de Economía de la Salud! - si sabían quién había sido Lluch. Nunca tuve una respuesta positiva. Ninguno lo conocía. Los jóvenes y las generaciones futuras tienen que aprender el significado de su figura y sus virtudes. Las sociedades necesitan referentes políticos, morales y personales que con su ejemplo les guíen. Lluch, sin duda, reunió cualidades para cumplir esta función histórica.

Ernest Lluch vivió muchas vidas. La principal fue la de político democrático y, viviéndola, demostró que la política puede ser una faena y un arte honestos, nobles e inteligentes, y mejorar la sociedad y la vida de los ciudadanos. Trabajó incansable en pro del entendimiento entre los españoles, para eliminar la violencia de la política y sustituirla por la discusión y los mecanismos democráticos. Abogó, tenaz y sagazmente, por soluciones pacíficas e imaginativas a los problemas planteados por la unidad y la diversidad de la nación española, así como por las nacionalidades y regiones que la integran.

La originalidad y eficacia de sus propuestas debieron ser consideradas como una amenaza por la banda terrorista ETA, pues le asesinaron cruelmente el 21 de noviembre de 2000. Lluch se afanó también sin tregua por mejorar nuestro Estado del Bienestar, contribuyendo decisivamente a la creación de un sistema sanitario público moderno y ejemplar, como enseguida se detallará. Otra de sus virtudes fue su valor ciudadano: en sus años de profesor militante, contra y represaliado por la dictadura; como reformador sanitario; y frente a ETA y los violentos. El mitin de 1999 en la Plaza de la Constitución de San Sebastián (“mientras gritáis no mataréis”) ha quedado grabado para la historia.

Para el futuro debe quedar igualmente que, con un trabajo descomunal, perseverancia e imaginación, labró su profesión de científico social, que le preparó para comprender, encauzar y proponer respuestas a grandes cuestiones políticas, como la organización del Estado o la reforma del sistema sanitario, además de realizar importantes contribuciones a la Historia del Pensamiento Económico, con cientos de páginas publicadas. Para la mayoría fue un ministro que era profesor. Para economistas y profesores de Economía fue un catedrático que durante algunos años fue ministro. No debemos olvidar su mentalidad y su acción política flexibles, no dogmáticas sino pragmáticas, negociadoras, en busca del acuerdo de amplias bases sociales. Era “muy político” en el mejor sentido de la palabra. Todo esto se fundaba en una personalidad de verdadero “uomo universale”, con vastísimos intereses y saberes: la Economía, la Historia y la Política internacional, pero también la pintura, la música, la literatura, el cine, el fútbol. Gran conocedor de países como Italia o Cuba. Practicante de atletismo. Todo ello sin vanidad ni alarde, sino siendo sencillo, frugal y solidario.

CONTRIBUCIÓN A LA REFORMA SANITARIA Y A LA LEY GENERAL DE SANIDAD (LGS)

Las circunstancias de España en 1982 no eran fáciles. La contundente mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de 1982 constituía un gran caudal político, pero el país sufría una crisis económica gravísima. El Estado democrático no estaba consolidado -no hacía mucho del intento de golpe de Estado de Tejero- y en sanidad, organizaciones corporativas y ciertos círculos económicos anclados en la Dictadura no iban a dejarse transformar sin librar batalla. Organizaron, por ejemplo, la “Operación primavera”, en contra de la LGS y del ministro, con agencias mediáticas implicadas y un presupuesto importante. Así mismo, era reciente el Síndrome del Aceite Tóxico, causante de varios cientos de muertes y veinte mil afectados (la mayor intoxicación alimentaria de la que se tiene noticia en la historia), que había dejado exhausto y desmoralizado al Ministerio de Sanidad. En resumen, una realidad dura y compleja que supo gobernar el coraje, la tenacidad, la resistencia y también la mano izquierda del ministro Lluch. Hay que subrayar como circunstancia positiva que el Partido Socialista tenía una propuesta de reforma sanitaria coherente y ambiciosa para las elecciones del 82, adelantada por Ciriaco de Vicente con un conjunto de profe sionales de diversas especialidades, entre ellos destacadamente el doctor Pedro Sabando.

El programa se articulaba en cuatro grandes leyes: la Ley de Consumidores, la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y una Ley General de Alimentación. Las dos primeras se aprueban durante el ministerio Lluch; la del Medicamento se avanza mucho y se aprueba en 1990; la cuarta tiene una realización parcial en 2001, cuando se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pero el proyecto no se completa hasta 2011 cuando se promulga la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El nombramiento en diciembre de 1982 de Ernest Lluch como Ministro de Sanidad produce una gran sorpresa, pues se daba por descontado en el propio PSOE que el ministro iba a ser Ciriaco de Vicente. Este aterrizaje en un círculo ajeno también supuso una dificultad que influyó en desencuentros posteriores. La reforma sanitaria dependía, por supuesto, de la reorganización del Estado en comunidades autónomas. Había que inventar una nueva organización de los servicios sanitarios y hacer las transferencias sanitarias, tareas ambas muy complejas.

En España parece que no podemos tener un Servicio Nacional de Salud. El término Sistema Nacional de Salud lo acuña el propio Ernest Lluch para expresar que no puede haber un servicio único, porque las competencias de gestión y de organización sanitaria, según el bloque constitucional, pertenecen a las comunidades autónomas. La Ley creó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano cuya trayectoria coordinadora muchos valoran insuficiente. A mi juicio, la pandemia del SARS-CoV-2 ha venido a confirmar que 34 años después la cuestión no está resuelta.

Otros dos objetivos centrales de la reforma eran la universalización de la asistencia sanitaria y su financiación con impuestos. El ministro Lluch consideraba que ambos fines eran irrenunciables, pero que la táctica para lograrlos debía ser flexible y gradual, a diferencia del punto de vista de otros miembros del equipo y del Partido Socialista. Este planteamiento creo que hizo triunfar la Ley General de Sanidad, que se discutió a lo largo de varias sesiones del Consejo de Ministros. La negociación fue difícil con el Ministerio de Economía y Hacienda.

Recuerdo las dudas que en algún momento de los trabajos preparatorios tuvo el ministro Lluch. ¿Era una Ley General, es decir, una batalla en campo abierto, el mejor planteamiento frente a posibles avances parciales con menos riesgos y costes? Napoleón frente a Kutúzov o los guerrilleros españoles. Estas cuestiones, diríamos tácticas, de la reforma sanitaria, sus ritmos posibles, dieron lugar a agudas fricciones con algunos de sus colaboradores y compañeros de partido. Pero pocos años después volvió a compartir con ellos el caudal de su amistad.

La Ley termina contemplando la universalización como un proceso. Se establece como principio en el artículo 3, pero la disposición transitoria 5ª dice que la extensión de la asistencia sanitaria pública se efectuará de forma progresiva. Pronto se alcanzaron tasas de cobertura muy elevadas: hasta un 93,4% incluyendo a 8 millones de personas más. La progresión llega hasta la Ley de Salud Pública de 2011 que ordena la plenitud de la cobertura.

En 2012 se aprueba una involución hacia fórmulas de aseguramiento, sin realmente conseguirlas, y la cobertura universal se recupera en 2018(12). La financiación en el artículo 79 y siguientes de la Ley queda también muy abierta. En años posteriores, cuando mejoró la situación económica, aumentó la contribución del fondo general de impuestos, y disminuyó la de la Seguridad Social, hasta completarse en 1999.

También se aumentaron progresivamente las prestaciones en atención primaria, salud mental, planificación familiar, trasplantes(9), etc.

Cobertura universal y financiación con cargo a impuestos son las herramientas que hacen realidad el objetivo de equidad, de justicia en sanidad. Son las fronteras inviolables, el verdadero genoma de nuestro sistema, que presta asistencia sanitaria no en función de la capacidad de pago sino en función de las necesidades de salud de los ciudadanos.

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA SANITARIA

La reforma, o mejor, la creación, de la red de Atención Primaria fue tan importante como la propia Ley General de Sanidad. Se inició el mismo 1983 y el ministro Lluch puso muchísimo entusiasmo en su desarrollo(13). Los centros de salud empezaron a desplegarse por toda la geografía. Están integrados por equipos sanitarios multidisciplinares, que trabajan a tiempo completo, con una población asignada, persiguiendo la integralidad, continuidad y longitudinalidad de la asistencia, con un nuevo en foque de la Medicina Familiar y Comunitaria, así como de la enfermería, con historia clínica y actividades de prevención y promoción de la salud(9).

En 1986 el 25% de la población ya estaba atendido por la AP reformada. Se procedió también a la integración de redes hospitalarias y de otros servicios, porque no había una red sanitaria única, sino que coexistían la de la Seguridad Social (INSALUD), la de AISNA (heredera de la antigua DG de Sanidad), los hospitales universitarios, y los de beneficencia, provinciales y locales.

En materia de organización y gestión de la salud mental también se planteó un cambio profundo hacia un nuevo modelo de atención comunitaria. Para ello, fue decisivo el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985), creada por Orden de 27 de julio de 1983, cuyo secretario e impulsor fue el Dr. Antonio Espino. Sus principios fueron recogidos por el artículo 10 de la Ley General de Sanidad, y que orientaron las posteriores reformas desarrolladas por las comunidades autónomas.

La reforma farmacéutica fue también amplia, con la elaboración de un borrador de Ley del Medicamento, la puesta en marcha del Programa Selectivo de Revisión de Medicamentos (PROSEREME) y de la Red de Fármacovigilancia, un eficaz control del gasto farmacéutico, revisiones de precios y márgenes comerciales y adaptación a la legislación europea, entre otras iniciativas. Algunas medidas de política de personal fueron muy sonadas. Se aplicó la Ley de Incompatibilidades dentro del sistema sanitario público que, a pesar de la oposición de los colegios de médicos, contribuyó a racionalizar un sistema caótico, que posibilitaba tener dos o más puestos en la administración y servicios públicos, a tiempo completo y con solapamiento de horarios.

Igualmente se reordenó la formación médica especializada garantizando un desarrollo extraordinariamente cualificado de los profe sionales del sector, como se reconoce en toda la Unión Europea. La Organización Nacional de Trasplantes se había creado formalmente en 1980. Precisamente, los trasplantes de órganos reciben un fuerte empujón cuando el ministro Lluch, en las postrimerías de su mandato, el 1 de junio de 1986, designa a un vocal asesor de su Gabinete encargado de su coordinación, el Dr. Miguel Ángel Zamarrón.

EN LOS TIEMPOS QUE CORREN QUIZÁS PODAMOS OBTENER ALGUNA ENSEÑANZA DE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO LLUCH A LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS: POLIOMIELITIS.

Ernest Lluch también contribuyó a uno de los acontecimientos más importantes de la salud pública en la España del siglo XX: la erradicación de la poliomielitis. De él podemos extraer enseñanzas notables para las próximas campañas de vacunación contra la COVID-19 y argumentos para apoyarlas ante los dubitativos. Para la erradicación de la polio tuvieron mucha importancia, claro, los científicos: en 1982 el doctor Enrique Nájera, moderniza la Epidemiología en España, es nom brado Director de Salud Pública, y el doctor Rafael Nájera, director del Centro Nacional de Microbiología. En 1983 el Ministerio retira una de las vacunas utilizadas, pues los estudios revelaron que se producían más casos vacunales de los normalmente esperables.

El último caso autóctono de poliomielitis se produce en 1988 y en 2001 la OMS firma el acta de erradicación de la polio en España. Como dice el doctor Rafael Nájera en un libro recién publicado, esto supuso un gran hito en nuestro país, derivado de un esfuerzo colectivo de muchos sanitarios españoles, tan to del Instituto de Salud Carlos III como del Ministerio de Sanidad, epidemiólogos y sanitarios de las diferentes comunidades autónomas. Pero la eliminación de la polio había costado en España veinticinco años, cuando podría haberse realizado en cinco o diez, como en la mayor parte de los países de nuestro entorno.

El doctor Nájera ha estimado que si entre 1957 y 1976 las cosas se hubieran hecho del todo bien, se habrían evitado casi 15.000 casos de poliomielitis con más de 1.500 muertes.

SIDA.

Hacia 1981 aparecen en los EE.UU. pacientes con el sistema inmune debilitado que sufren infecciones oportunistas, espe cialmente el sarcoma de Kaposi, que evolucionan con elevada letalidad. Estos casos dispersos se agrupan por sus característi cas epidemiológicas bajo la denominación de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), cuando aún no se conoce ni la causa, ni el perfil detallado de la enfermedad que tardó un tiempo en ser identificada.

El SIDA era una enfermedad infecciosa total mente nueva que planteó y aún plantea enor mes dificultades en todo el mundo. Desde 1981 hasta 2019 ha causado en España unas 60.000 muertes(3), aunque su letalidad ha disminuido radicalmente y sigue disminuyendo gracias a los tratamientos farmacológicos con antirretrovirales. Es interesante comparar el ritmo al que avanzó el conocimiento científico del SIDA con la actual COVID-19. El SIDA se describe en 1981. El retrovirus VIH, causante, no es identificado hasta 1983 por Montagnier. En la secuenciación de su genoma se emplean dos años más de trabajo científico (principios de 1985). También en 1985 se desarrollaron los métodos de inactivación viral del VIH en la fabricación de factores de coagulación.

La primera notificación oficial a la OMS de casos en China de la COVID-19 fue el 31 de diciembre de 2019. La identificación del virus causal SARS-CoV-2 fue publicada el 7 de enero de 2020. Su genoma fue secuenciado en pocos días y publicado el 12 de enero. Para la determinación de anticuerpos frente al VIH la FDA no autorizó los primeros test diagnósticos Elisa hasta mediados de 1985. En cambio, el test diagnóstico PCR del SARS-CoV-2 fue hecho público por el Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) del hospital Charité–Universitätsmedizin Berlin el 16 de enero (cuatro días después de disponer de la secuencia).

Hasta hoy, 37 años después, no se ha conseguido una vacuna contra el SIDA, aunque sí tratamientos relativamente eficaces que logran evitar la mortalidad y cronificar la enfermedad, proporcionando cierta calidad de vida a los enfermos. Pero el SIDA sigue siendo una enfermedad grave e incurable y un problema de Salud Pública de primera magnitud que no debemos olvidar. . www.mscbs.es/resp

OTRAS REFORMAS

En los 1.328 días de su ministerio, Lluch tuvo tiempo para emprender otras reformas. Basta con mencionar tres de gran trascendencia:

Primero, la potenciación de la investigación científica, plasmada, entre otras iniciativas, en la reorganización y potenciación del Fondo de Investigaciones Sanitarias cuya pre sidencia asumió personalmente y la creación del Instituto de Salud Carlos III en el Título VII de la LGS, cuyo diseño se debe a los hermanos Nájera y su nombre al propio Lluch. Sería puesto en marcha por su sucesor Julián García Vargas.

Segundo, la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios(7) de 1984, tan necesaria tras el síndrome de la col za y por las características de nuestra sociedad de consumo.

Tercero, la despenalización del aborto en tres supuestos (primera Ley del Aborto de 1985), tan importante para la salud y los derechos de las mujeres y a la que dedicó grandísima atención, tratando de buscar solu ciones de consenso que fueran aceptadas por la mayor parte de la sociedad.

ESTILO DE LIDERAZGO

En cuanto a las cualidades de Ernest Lluch como “jefe”, como director de equipo, dicen los libros que hay tres estilos de liderazgo: el autoritario, el consultivo y el elusivo. Lluch tenía un estilo personalísimo en el que se combinaban los tres. Sin duda, tomó en solitario importantes decisiones, de ésas que sólo el líder de la organización puede tomar. Consultó con su equipo casi todas las demás. Y, a veces, lo hacía en las que a mí me parecían larguísimas reuniones en las que se terminaba hablando de lo divino y lo humano. Y también dejó de tomar decisiones cuando lo mejor era hibernar los problemas hasta que maduraran o se resolvieran solos, como a veces ocurre.

Era un trabajador infatigable, capaz de seleccionar y motivar a un equipo, del que formaron parte gestores puros, clínicos, médicos-gestores, científicos, juristas y altos funcionarios, y supo dar apoyo a sus colaboradores cuando lo necesitaron. Legendaria era su capacidad de negociación. Le importaban mucho la gestión y las mejoras de eficiencia. Otra cualidad que me impresionaba era su habilidad como “desactivador de tensiones”, utilizando sus aficiones al fútbol y a las artes, o chistes y bromas, comentarios al principio de reuniones o negociaciones complicadas.

PARA CONCLUIR

La amplitud, aliento, profundidad y buena fundamentación técnica de la reforma sanitaria de Ernest Lluch deben servir de inspiración a la nueva ola de reformas estructurales que nuestro SNS necesita imperiosamente. El significado histórico de su figura como político democrático no puede quedar sepultado. ¿Dejaremos que se pierda la memoria de esta biografía ejemplar o llevaremos esta vida de héroe a las escuelas, junto a las de otros adalides de nuestra democracia y de nuestra sociedad para implantar sus valores en las almas de nuestros niños y jóvenes? Haríamos muy mal en dejarle caer en el olvido, porque Ernest Lluch puede muy bien vivir esta otra vida aún después de muerto.

COLOFÓN

Vale la pena reproducir, tras el asesinato de Ernest Lluch el 21 de noviembre del año 2000, la felicitación que envió el ministro Lluch en las Navidades de 1985-1986, invitándonos a no desfallecer: una estrofa de “El guany” de Joan Vinyoli en “Vent d’aram”, en las cuatro lenguas de España. www.mscbs.es/res

INTRODUCCIÓN A LA SANIDAD PÚBLICA EN LA ACTUALIDAD (DATOS DE 2024)

Tanto trabajo para aprobar la Ley General de la Sanidad para que después la perviertan i consigan desmantelarla a través de los años.

La privatización sanitaria es un gran problema de nuestro sistema sanitario público, porque incrementa los costes de manera importante y mercantiliza un derecho fundamental de las personas, uno de los pilares clave del Estado del Bienestar.

_____________________________________________________________________________

Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, hay evidencias de que se ha extendido la privatización a todo el Sistema Nacional de Salud teniendo una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias.

Las privatizaciones se profundizaron y diversificaron a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se han acentuado en las anteriores legislaturas, en gran parte aprovechando la excusa de la crisis económica y de la pandemia.

La privatización sanitaria se inició en nuestro país hace bastante tiempo. Poco después de de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública que propugnaba la LGS, como la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (1990) y el Informe Abril (1991).

Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización. Obviamente este aumento de la provisión y del aseguramiento privado va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos, pero también se conoce que el aumento de la financiación pública hacia el sector privado produce un aumento de la mortalidad evitable y que ello se debe a que va unida a una desfinanciación paralela de los centros de gestión pública (Outsourcing health-care services to the private sector and treatable mortality rates in England, 2013–20: an observational study of NHS privatisation. Lancet 2022). .

La falta de transparencia informativa es uno de los grandes déficits de nuestro sistema sanitario, por lo que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y más aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA. A pesar de ello nuestros resultados coinciden con los de otras publicaciones que señalan también estas limitaciones.

Con estas restricciones, desde la FADSP venimos analizando periódicamente, con los datos disponibles, el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer las diferencias que pueden existir en este aspecto. De nuevo, hay que destacar que se trata de una comparación entre las mismas, y en modo alguno de una valoración absoluta de si hay o no privatización, ya que esta existe en todas ellas, y en todas va en aumento.

2 VARIABLES ANALIZADAS

Se evalúan aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos y utilización del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de fórmulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Solo se utilizan datos que se encuentran publicados y en las fuentes disponibles: Ministerio de Sanidad (MS), Instituto Nacional de Estadística, Barómetro Sanitario, IDIS.

Las variables analizadas han sido las siguientes:

1. Porcentaje de población total que estando cubierta por las Mutualidades de Funcionarios (Barómetro Sanitario) elige la atención sanitaria por seguros privados.

2. Gasto sanitario per cápita en seguros privados (€/habitante/año) (IDIS).

3. Gasto sanitario de bolsillo per cápita (€/año) (INE).

4. Porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados (Ministerio Sanidad).

5. Porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total (MS).

6. Porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total (MS).

7. Número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por 1000 habitantes (MS).

8. Porcentaje de personas que han acudido al médico general privado en el último año (Barómetro Sanitario).

9. Presencia de modelos de colaboración público- privada.

10.Existencia de dedicación exclusiva.

Hay que ser conscientes de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos: la presencia del modelo de las mutualidades de funcionarios, que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc.) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.

Los ocho primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada Comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el más bajo el de menor puntuación. La variable 9 se ha puntuado asignando un punto a las CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes. La variable 10 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde no hay dedicación exclusiva y 0 a aquellas en las que existe. Este año hemos utilizado el porcentaje de personas (sobre el total de la población) que teniendo asistencia por las Mutualidades de funcionarios han elegido la asistencia privada, en lugar del % de población cubierta por estas porque nos parece que expresa mejor el grado de privatización.

3 RESULTADOS

De acuerdo a estos criterios se han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 21,58 puntos con una DS (desviación estándar) de 3,27 (rango entre 16 y 28 puntos), sobre un máximo de 34 puntos posibles, con una ratio máximo/mínimo de 1,75. Después de calcular los percentiles de los resultados obtenidos, se clasifican las CCAA en tres grupos: mayor grado de privatización (mayor al percentil 75 = 24,5), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y menor grado de privatización (menor del percentil 25=19).

CCAA con un mayor grado de privatización:

● Madrid 28

● Baleares 27

● Cataluña 26

● Andalucía 25

CCAA con un grado intermedio de privatización:

● Aragón 24

● Valencia 24

● Asturias 23

● Canarias 23

● Murcia 22

● Castilla y León 21

● Cantabria 20

● Galicia 20

● PaísVasco 19

● LaRioja 19

CCAA con menor grado de privatización:

● Castilla- La Mancha 18

● Extremadura 16

● Navarra 16

4 COMENTARIOS

Merece la pena señalar varias cuestiones:

● Laprimera es que los datos se corresponden mayoritariamente a 2023 y solo alguno a 2022, siendo los últimos disponibles.

● Se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, especialmente importante a partir de 2009. Conviene recordar que según los últimos datos de la OCDE (noviembre de 2023) el gasto sanitario privado en España es del 28% del total del gasto sanitario (media OCDE 24%) y el gasto de bolsillo se sitúa en el 21% del total (media OCDE 18%), datos que han empeorado desde 2022, y que además se ha incrementado de manera importante el aseguramiento privado.

● La tabla siguiente recoge la clasificación en 5 informes, el primero, el de este año y los de 2019, 2020, 2022 y 2023, (en los 5 primeros años se analizaron las mismas variables, en 2019 se incluyeron 2 más, en 2020 no se pudo incluir una, en 2022 vuelve a recuperarse una más, aunque proveniente de una fuente distinta y en 2023 se mantienen las mismas variando la fuente en 2 de ellas y en 2024 se cambia la fuente de

Durant l’any 2010, la Generalitat de Catalunya va dedicar 1.298 euros en sanitat per a cada ciutadà. Al 2014, després de les pitjors retallades mai vistes en tot el període democràtic, la despesa per càpita es va reduir fins a 1.095 euros. En Catalunya, el pressupost destinat a Salut s’ha reduït gaire bé un 16 per cent entre aquests quatre anys.

1) CCAA con mejores servicios sanitarios:

● Navarra: 106

● PaísVasco: 105

● Asturias: 100

● Castilla y León: 95

2) CCAA con servicios sanitarios regulares:

● Aragón: 91

● Cantabria: 91

● LaRioja: 91

● Extremadura: 90

● Galicia: 82

3) CCAA con servicios sanitarios deficientes:

● Cataluña: 80

● Canarias: 79

● Castilla- La Mancha: 79

● Madrid: 79

4) CCAA con peores servicios sanitarios:

● Murcia: 78

● Baleares: 77

● Andalucía: 66

● Valencia: 62

La diferencia entre CCAA es claramente excesiva (de 44 puntos sobre un máximo alcanzado de 106).

1). Se observa también que 3 de las 4 primeras CCAA con más privatización en 2024 ya estaban en 2014 en este grupo donde han permanecido con algún cambio de posición. La primera es la misma en todos los informes (Madrid) y las otras 2 (Cataluña y Baleares) han ido cambiando de posición.

● En el grupo con menor nivel de privatización sólo se mantiene Extremadura en todos los informes, que hace 2 años dejó de ser la Comunidad Autónoma con menor grado de privatización. Este año en este grupo están también Castilla- La Mancha y Navarra que se incorporan en este informe.

● Los movimientos más llamativos en cuanto a mayor privatización entre los dos últimos informes son el de Cantabria que aumenta 6 puestos, Murcia y Aragón que aumentan 4 , Asturias 3 , Andalucía y Valencia que aumentan 2 y Baleares y País Vasco que aumentan 1.

● Bajan Navarra 12 puestos (el año anterior había aumentado 8), Galicia 5, Canarias 4, La Rioja 2, y Cataluña 1. Solo 3 CCAA mantienen la misma posición que en 2023 (Madrid a la cabeza y Castilla- La Mancha y Extremadura en las últimas posiciones).

● Es importante tener en cuenta que la privatización ha aumentado en todas las CCAA, lo que se evidencia con el aumento de la puntuación media de 1,41 puntos, y por lo tanto el resultado y los movimientos en la clasificación solo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado en cada Comunidad Autónoma en concreto.