Réquiem por The New York Times

Nueva York:" Estoy sentado en el auditorio de The New York Times.

______________________________________________________________

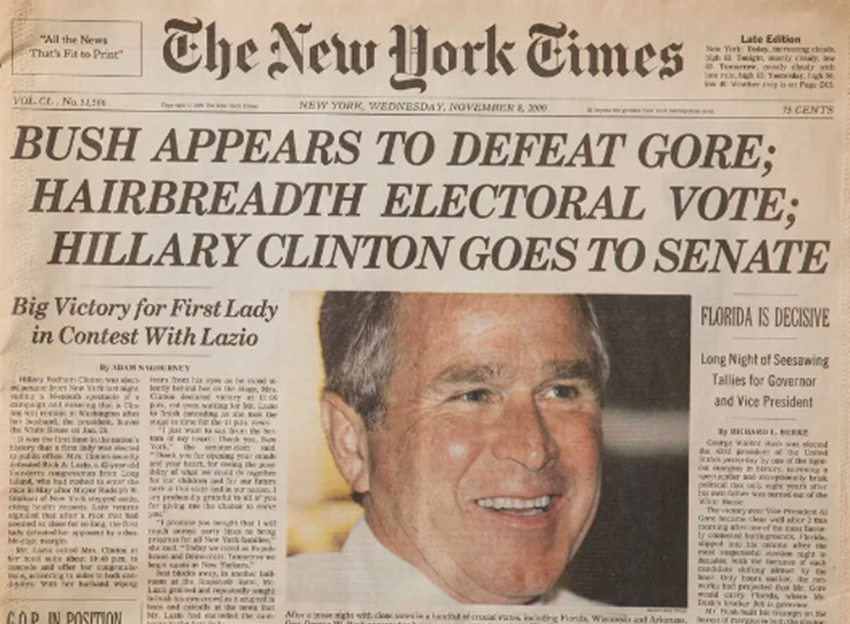

Es la primera vez que vuelvo en casi dos décadas. Será la última. El periódico es un pálido reflejo de lo que era cuando yo trabajaba allí, acosado ahora por numerosos fiascos periodísticos, una dirección sin rumbo y un miope apoyo a las debacles militares en Oriente Próximo, Ucrania y el genocidio en Gaza, donde una de las contribuciones del Times a la masacre de palestinos fue un editorial que se negaba a apoyar un alto el fuego incondicional. Muchos de los sentados en el auditorio son culpables.

Sin embargo, no estoy aquí por ellos, sino por el antiguo editor ejecutivo al que rinden homenaje, Joe Lelyveld, fallecido a principios de este año (5 enero de 2024). Él me contrató. Su marcha del Times marcó el pronunciado descenso del periódico. En la portada del programa del homenaje, el año de su muerte es incorrecto –emblemático de la dejadez de un periódico plagado de erratas y errores. Reporteros a los que admiro, como Gretchen Morgenson y David Cay Johnston, que están en el auditorio, fueron expulsados una vez que Lelyveld se fue, sustituidos por mediocres.

El sucesor de Lelyveld, Howell Raines, que no tenía nada que hacer al frente de un periódico, eligió al fabulador y plagiador en serie Jayson Blair para ascenderle rápidamente y alienó a la redacción con una serie de insensibles decisiones editoriales. Reporteros y editores se rebelaron. Fue expulsado junto con su igualmente incompetente director.

Lelyveld regresó por un breve periodo. Pero los redactores jefe que le sucedieron apenas mejoraron. Eran propagandistas a ultranza –Tony Judt los llamó «los idiotas útiles de Bush»– de la guerra de Irak. Eran verdaderos creyentes en las armas de destrucción masiva. Suprimieron, a petición del gobierno, una revelación de James Risen sobre las escuchas telefónicas sin orden judicial a estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional hasta que el periódico se enteró de que aparecería en el libro de Risen.

Vendieron durante dos años la ficción de que Donald Trump era un activo ruso. Ignoraron el contenido del portátil de Hunter Biden que tenía pruebas de tráfico de influencias multimillonario y lo etiquetaron de «desinformación rusa». Bill Keller, que fue editor ejecutivo después de Lelyveld, describió a Julian Assange, el periodista y editor más valiente de nuestra generación, como «un capullo narcisista.»

Los editores decidieron que la identidad, y no el saqueo corporativo con despidos masivos de 30 millones de trabajadores, era la razón del ascenso de Trump, lo que les llevó a desviar la atención de la causa fundamental de nuestro marasmo económico, político y cultural. Por supuesto, esa desviación les salvó de enfrentarse a corporaciones, como Chevron, que son anunciantes.

Produjeron una serie de podcasts llamada Califato, basada en las historias inventadas de un estafador. Más recientemente, el 7 de octubre, publicaron un reportaje de tres periodistas –entre ellas una que nunca antes había trabajado como reportera y que tenía vínculos con la inteligencia israelí, Anat Schwartz, que fue despedida después de que se revelara que había dado «me gusta» a mensajes genocidas contra palestinos en Twitter– sobre lo que calificaron de abusos sexuales y violaciones «sistemáticas» por parte de Hamás y otras facciones de la resistencia palestina. También resultó ser infundado. Nada de esto habría ocurrido con Lelyveld.

La realidad rara vez penetra en la corte bizantina y autorreferencial de The New York Times, que se mostró en todo su esplendor en el memorial de Lelyveld. Los antiguos editores hablaron –Gene Roberts fue una excepción– con una empalagosa noblesse oblige, embelesados con su propio esplendor. Lelyveld se convirtió en un vehículo para deleitarse en su privilegio, un anuncio involuntario de por qué la institución está tan lamentablemente fuera de órbita y por qué tantos periodistas y gran parte del público desprecian a quienes la dirigen.

Nos obsequiaron con todas las ventajas del elitismo: Harvard. Veranos en Maine. Vacaciones en Italia y Francia. Bucear con tubo en un arrecife de coral en un centro turístico de Filipinas. Vivir en Hampstead, en Londres. La casa de campo en New Paltz. Bajar en gabarra por el Canal du Midi. Visitas al Prado. La ópera en el Met.

Luis Buñuel y Evelyn Waugh ensartaron a este tipo de gente. Lelyveld formaba parte del club, pero eso era algo que habría dejado para la charla de la recepción, que me salté. Esa no era la razón por la que el puñado de periodistas presentes en la sala estaban allí.

Lelyveld, a pesar de algunos intentos de los ponentes por convencernos de lo contrario, era malhumorado y acerbo. Su apodo en la redacción era «el enterrador». Cuando pasaba por delante de las mesas, los periodistas y redactores intentaban evitar su mirada. Era socialmente torpe, dado a largas pausas y a una desconcertante risa entrecortada que nadie sabía cómo interpretar. Podía ser, como todos los papas que dirigen la iglesia de The New York Times, mezquino y vengativo. Seguro que también podía ser simpático y sensible, pero ésa no era el aura que proyectaba. En la redacción era Ahab, no Starbuck.

Le pregunté si podía aceptar una beca Nieman en Harvard después de cubrir las guerras de Bosnia y Kosovo, guerras que culminaron con casi dos décadas de reportajes sobre conflictos en América Latina, África y Oriente Medio.

«No», respondió. «Me cuesta dinero y pierdo a un buen reportero».

Insistí hasta que finalmente le dijo al editor de Exteriores, Andrew Rosenthal: «Dile a Hedges que puede coger la Nieman e irse al infierno».

«No lo hagas», advirtió Andy, cuyo padre fue editor ejecutivo antes de Lelyveld. «Te lo harán pagar cuando vuelvas».

Por supuesto, acepté la Nieman.

A mitad de curso me llamó Lelyveld.

«¿Qué estás estudiando?», me preguntó.

«Clásicas», respondí.

«¿Como latín?», preguntó.

«Exactamente», dije.

Hubo una pausa.

«Bueno», dijo, «supongo que puedes cubrir el Vaticano».

Colgó.

Cuando volví, me puso en el purgatorio. Me aparcaron en el escritorio metropolitano sin ritmo ni asignación. Muchos días me quedaba en casa leyendo a Fiódor Dostoievski. Al menos cobraba mi sueldo. Pero él quería que supiera que yo no era nadie.

Me reuní con él en su despacho al cabo de un par de meses. Fue como hablar con una pared.

«¿Recuerdas cómo se escribe una historia?», me preguntó, cáustico.

A sus ojos, todavía no me había domesticado lo suficiente.

Salí de su despacho.

«Ese tío es un puto gilipollas», les dije a los redactores que estaban en las mesas frente a mí.

«Si no crees que eso le llegó en 30 segundos eres muy ingenuo», me dijo más tarde un redactor.

No me importaba. Estaba luchando, a menudo bebiendo demasiado por la noche para borrar mis pesadillas, con traumas de muchos años en zonas de guerra, traumas en los que ni Lelyveld ni nadie del periódico se interesaba lo más mínimo. Tenía que luchar contra demonios mucho mayores que un director de periódico vengativo. Y no amaba a The New York Times lo suficiente como para convertirme en su perro faldero. Si seguían así, me marcharía, y no tardé en hacerlo.

Digo todo esto para dejar claro que Lelyveld no era admirado por los periodistas por su encanto o personalidad. Se le admiraba porque era brillante, culto, un escritor y reportero dotado y exigente. Era admirado porque se preocupaba por el oficio de informar. Nos salvó a los que sabíamos escribir –un número sorprendente grande de reporteros no son grandes escritores– de la mano muerta de los correctores.

No consideraba una filtración de un funcionario de la administración como el evangelio. Se preocupaba por el mundo de las ideas. Se aseguró de que la sección de reseñas de libros tuviera seriedad, una seriedad que desapareció cuando él se marchó. Desconfiaba de los militaristas. (Su padre había sido objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial, aunque más tarde se convirtió en un franco sionista y apologista de Israel). Esto, francamente, era todo lo que queríamos como reporteros. No queríamos que fuera nuestro amigo. Ya teníamos amigos. Otros periodistas.

Vino a verme a Bosnia en 1996, poco después de la muerte de su padre. Yo estaba tan absorto en una colección de cuentos de V.S. Pritchett que perdí la noción del tiempo. Levanté la vista y lo encontré de pie junto a mí. No pareció importarle. Él también leía con voracidad. Los libros eran una conexión. Una vez, al principio de mi carrera, nos reunimos en su despacho. Citó de memoria unos versos del poema de William Butler Yeats «La maldición de Adán»:…

Una línea puede llevarnos horas;

Sin embargo, si no parece un momento de pensamiento,

Nuestro coser y descoser ha sido en vano.

Mejor ir abajo en sus huesos de médula

Y fregar un pavimento de cocina, o romper piedras

Como un viejo indigente, en todo tipo de clima;

Porque articular dulces sonidos

Es trabajar más duro que todo esto, y aún así

Ser considerado un holgazán por el ruidoso conjunto

De banqueros, maestros de escuela y clérigos

Los mártires llaman al mundo.

«Todavía tienes que encontrar tu voz», me dijo.

_____________________________________________________________

Éramos hijos de clérigos. Su padre era rabino. El mío era ministro presbiteriano. Nuestros padres habían participado en los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra. Pero ahí acababan nuestras similitudes familiares. Tuvo una infancia profundamente problemática y una relación distante con su padre y su madre, que sufrió crisis nerviosas e intentos de suicidio. Hubo largos periodos en los que no veía a sus padres, y se trasladaba a casa de amigos y parientes, donde de niño se preguntaba si no valía nada o si siquiera le querían, tema de sus memorias «Omaha Blues».

Fuimos en mi jeep blindado a Sarajevo. Fue después de la guerra. En la oscuridad habló del funeral de su padre, de la hipocresía de pretender que los hijos del primer matrimonio se llevaran bien con la familia del segundo, como si, dijo, «todos fuéramos una familia feliz». Estaba amargado y dolido.

En sus memorias escribe sobre un rabino llamado Ben, que «no tenía ningún interés en las posesiones» y fue un padre sustituto. En los años 30, Ben había desafiado la segregación racial desde su sinagoga en Montgomery, Alabama. El clero blanco que defendía a los negros en el sur era raro en los años sesenta. En los años treinta era casi inaudito. Ben invitó a ministros negros a su casa. Recogió alimentos y ropa para las familias de los aparceros que en julio de 1931, después de que el sheriff y sus ayudantes disolvieran una reunión sindical, se habían enzarzado en un tiroteo. Los aparceros se dieron a la fuga y fueron perseguidos en el condado de Tallapoosa. Sus sermones, predicados en plena Depresión, reclamaban justicia económica y social.

Visitó a los negros condenados a muerte en el caso Scottsboro –todos ellos acusados injustamente de violación– y celebró mítines para recaudar fondos para su defensa. La junta de su templo aprobó una resolución formal nombrando un comité «para ir a ver al rabino Goldstein y pedirle que desistiera de ir a Birmingham bajo cualquier circunstancia y desistiera de hacer nada más en el caso Scottsboro».

Ben hizo caso omiso. Finalmente fue expulsado por su congregación porque, como escribió un miembro, había estado «predicando y practicando la igualdad social» y «juntándose con radicales y rojos».

Ben participó más tarde en la Liga Americana contra la Guerra y el Fascismo y en el Comité Americano de Ayuda a la Democracia Española durante la guerra civil española, grupos que incluían a comunistas. Defendió a los purgados en la caza de brujas anticomunista, incluidos los Diez de Hollywood, encabezada por el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes.

Ben, que era cercano al partido comunista y quizá en algún momento fue miembro, fue incluido en la lista negra, incluso por el padre de Lelyveld, que dirigía la Fundación Hillel. Lelyveld, en unas páginas tortuosas, trata de absolver a su padre, que consultó al FBI antes de despedir a Ben, por esta traición. Ben fue víctima de lo que la historiadora Ellen Schrecker en «Many Are the Crimes: McCarthyism in America» llama «la ola de represión política más extendida y duradera de la historia de Estados Unidos».

«Con el fin de eliminar la supuesta amenaza del comunismo nacional, una amplia coalición de políticos, burócratas y otros activistas anticomunistas persiguió a toda una generación de radicales y a sus asociados, destruyendo vidas, carreras y todas las instituciones que ofrecían una alternativa de izquierdas a la política y la cultura dominantes», escribe.

Esta cruzada, prosigue, «utilizó todo el poder del Estado para convertir la disidencia en deslealtad y, en el proceso, redujo drásticamente el espectro del debate político aceptable».

El padre de Lelyveld no fue el único en sucumbir a la presión, pero lo que me parece fascinante, y quizá revelador, es la decisión de Lelyveld de culpar a Ben de su propia persecución.

«Cualquier llamamiento a la prudencia de Ben Lowell le habría recordado instantáneamente los llamamientos hechos a Ben Goldstein [más tarde cambió su apellido por Lowell] en Montgomery diecisiete años antes cuando, con su puesto claramente en juego, nunca dudó en hablar en la iglesia negra desafiando a sus administradores», escribe Lelyveld. «Su latente complejo de Ezequiel volvió a activarse».

Lelyveld se perdió al héroe de sus propias memorias.

Lelyveld dejó el periódico antes de los atentados del 11-S. Denuncié los llamamientos a invadir Irak –había sido Jefe de la Oficina de Oriente Medio del periódico– en programas como Charlie Rose. Fui abucheado en los platós, atacado sin tregua en Fox News y la radio de derechas y objeto de un editorial del Wall Street Journal. El banco de mensajes del teléfono de mi oficina se llenó de amenazas de muerte. El periódico me amonestó por escrito para que dejara de hablar en contra de la guerra. Si incumplía la amonestación, me despedirían. Lelyveld, si aún dirigiera el periódico, no habría tolerado mi falta de etiqueta.

Lelyveld podría diseccionar el apartheid en Sudáfrica en su libro «Mueve tu sombra», pero el coste de diseccionarlo en Israel le habría llevado, como a Ben, a la lista negra. Él no cruzó esas líneas. Cumplió las normas. Era un hombre de empresa.

Nunca encontraría mi voz en la camisa de fuerza del New York Times. No tenía fidelidad a la institución. No podía aceptar los estrechos parámetros que establecía. Al final, ese fue el abismo que nos separó.

El teólogo Paul Tillich escribe que todas las instituciones son inherentemente demoníacas, que la vida moral suele requerir, en algún momento, que desafiemos a las instituciones, incluso a costa de nuestras carreras. Lelyveld, aunque dotado de integridad y brillantez, no estaba dispuesto a asumir ese compromiso. Pero era lo mejor que la institución nos ofrecía. Le importaba mucho lo que hacemos e hizo todo lo posible por protegerlo.

El periódico no se ha recuperado desde su marcha

Fuente: https://chrishedges.substack.

Artículo seleccionado por Carlos Valmaseda para la página Miscelánea de Salvador López Arnal

Libros relacionados:

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/requiem-por-the-new-york-times/" target="_blank" rel="noopener" class="ssba_email_share ssba_share_link" style="box-sizing: border-box; background: none; color: rgb(207, 69, 71); line-height: inherit; text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); font-size: 20px; font-weight: bold; height: 48px; width: 48px;" data-site="email">

https://www.elviejotopo.com/topoexpress/requiem-por-the-new-york-times/" target="_blank" rel="noopener" class="ssba_email_share ssba_share_link" style="box-sizing: border-box; background: none; color: rgb(207, 69, 71); line-height: inherit; text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); font-size: 20px; font-weight: bold; height: 48px; width: 48px;" data-site="email">